Gewalt gegen Frauen wird von der UN als eine der verbreitetsten und verheerendsten Menschenrechtsverletzung weltweit eingeordnet. Etwa ein Drittel aller Frauen erfährt mindestens einmal in ihrem Leben sexualisierte oder physische Gewalt. Die Angst vor Übergriffen ist für viele Frauen ständige Begleiterin und Maßnahmen, sich vor ihnen zu schützen, alltägliche einschränkende Routine. Dennoch wird Gewalt gegen Frauen nach wie vor verschwiegen, bagatellisiert oder als „Beziehungstat“ in die private Sphäre abgeschoben.

Der internationale Aktionstag am 25. November soll das Ausmaß dieser Gewalttaten ans Licht bringen und die gesamtgesellschaftliche und politische Verantwortung für ihre Bekämpfung unterstreichen. Der Aktionstag fordert auf, hinzuschauen und zu unterstützen, und betont den Mut von Betroffenen, die das Schweigen brechen. Durch den Tag wird aber auch aufgedeckt, dass es sich nicht um Einzeltaten handelt: In der Gewalt gegen Frauen offenbart und verfestigt sich eine strukturelle Geschlechterungleichheit.

Gewalt gegen Frauen tritt in vielen verschiedenen Erscheinungsformen auf. Sie unterscheiden sich stark, wurzeln aber alle in Machtungleichheiten zwischen Frauen und Männern. Diese verschiedenen Formen schließen sich nicht gegenseitig aus: Mehrere Gewalttaten können gleichzeitig auftreten und sich gegenseitig verstärken. Zudem erleben Frauen nicht ausschließlich Gewalt aufgrund ihres Geschlechts, sondern auch weitere Ungleichheiten (etwa durch Rassismus oder Klassismus) können zu Gewalttaten führen. Dadurch erleben einige Frauen vielfältige und ineinandergreifende Formen von Gewalt.

Jede Handlung, die durch körperliche Gewalt körperlichen Schaden verursacht. Körperliche Gewalt kann unter anderem in Form von schweren und leichten Körperverletzungen, Freiheitsberaubung und Totschlag erfolgen.

Stoßen, Treten, Schlagen, mit Zigaretten verbrennen, Prügeln mit Gegenständen, Totschlag, Mord…

Jede sexuelle Handlung, die an einer Person ohne ihre Zustimmung vorgenommen wird. Sexualisierte Gewalt kann in Form von Vergewaltigung oder sexuellem Übergriff ausgeübt werden.

Belästigung, sexueller Missbrauch, erzwungenes Anschauen von Pornographie, versuchte Vergewaltigung, Vergewaltigung…

Jede Handlung, die einer Person psychischen Schaden zufügt. Psychische Gewalt kann z.B. in Form von Nötigung, Verleumdung, verbaler Beleidigung oder Belästigung auftreten.

Beleidigende Äußerungen und abwertende Kommentare, Kontaktverbote, Telefonverbote, Demütigung, Mobbing, Liebesentzug…

Ein Verhaltensmuster, das sich wiederholt und unerwünscht ist, wie z.B. unerwünschte Aufmerksamkeit, Kommunikation oder Kontakt.

Bespitzelung und Auflauern an der Wohnung oder am Arbeitsplatz, ständige Telefonanrufe, E-Mails oder andere Nachrichten, Belästigung in sozialen Medien, Sachbeschädigung…

Jede Handlung oder Verhaltensweise, die einer Person wirtschaftlichen Schaden zufügt. Wirtschaftliche Gewalt kann z.B. in Form von Sachschäden, der Einschränkung des Zugangs zu finanziellen Ressourcen, Bildung oder zum Arbeitsmarkt oder der Nichteinhaltung wirtschaftlicher Verantwortlichkeiten, wie z.B. Unterhaltszahlungen, auftreten.

Missbrauch der Verfügungsgewalt über finanzielle Mittel, Kontrolle über das Einkommen der Frau, Geld für den Unterhalt verweigern, einseitige Geheimhaltung von Einkommen und Vermögen…

Folgen der Gewalt

– Hämatome

– Quetschungen

– Narben

– Knochenbrüche

– Schädigungen innerer Organe

und Hirnschäden

– diffuse Unterleibs- und

Bauchbeschwerden auch

ohne diagnostische Ursache

– chronische Kopfschmerzen

– Unterleibsverletzungen

– Fehlgeburten

– verminderte Seh- und Hörfähigkeit

– chronische Schmerzen

– Tod

PSYCHISCH UND

PSYCHOSOMATISCH

– Angstzustände

– Albträume

– Schlaf- und Konzentrationsstörungen

– Depressionen

– Essstörungen

– Scham- und Schuldgefühle

– niedriges Selbstwertgefühl

– Verzweiflung

– Todeswünsche

WIRTSCHAFTLICH UND SOZIAL

– Rückzug und soziale Isolation

– Verzicht auf Unterhalts- oder

Schmerzensgeldzahlungen aus

Angst vor weiteren Misshandlungen

– Probleme am Arbeitsplatz

– Wohnungsverlust bis hin zur

Wohnungslosigkeit

– erhöhtes Armutsrisiko

Der Schmerz und das Leid der

Betroffenen lassen sich nicht in

Geldbeträgen ausdrücken –

aber Gewalt verursacht auch

gesellschaftliche Kosten:

– im Gesundheitswesen

– für Beratungseinrichtungen

– für Polizei und Justiz.

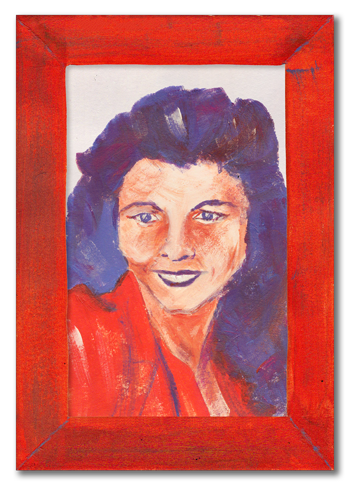

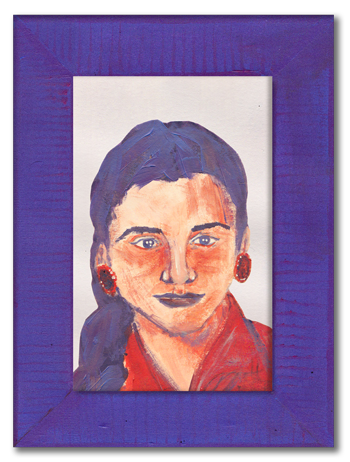

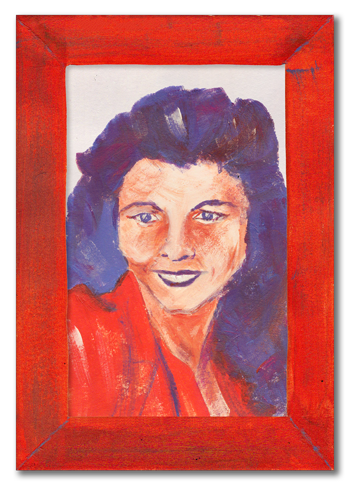

Patricia Mirabal

Minerva Mirabal

María Teresa Mirabal

Die Ermordung der Schwestern Mirabal

Der 25. November ist der internationale Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Das Ziel ist, die fundamentalen Menschenrechte von Frauen immer wieder einzufordern und auf gesamtgesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Aber warum findet dieser jährliche Aktionstag gerade am 25. November statt?

Der bedrückende Ursprung des Aktionstages gegen Gewalt an Frauen liegt 60 Jahre zurück. Am 25. November 1960 wurden die drei Schwestern Patricia, Maria Teresa und Minerva Mirabal auf Anweisung des dominikanischen Diktators Rafael Leónidas Trujillo Molina ermordet.

Sie waren Teil der Speerspitze des Widerstands gegen Trujillo und kämpften für eine demokratische Dominikanische Republik in der Gruppe „Movimiento Revolucionario 14 de Junio“. Doch nicht nur deshalb waren sie Trujillo ein Dorn im Auge. Minerva Mirabal, eine der drei Schwestern, hatte die öffentlichen Annäherungsversuche des Diktators wiederholt zurückgewiesen.

Die Folge war die Überwachung und Unterdrückung Minervas. Sie wurde mehrmals inhaftiert und schließlich ließ Trujillo ihr sogar die Zulassung als Anwältin entziehen. Als die drei Frauen am 25. November 1960 ihre inhaftierten Ehemänner in der Hafenstadt Puerto Plata besuchen wollten, wurden sie auf dem Heimweg mitsamt ihrem Fahrer ermordet. Das Trujillo-Regime versuchte das Attentat zu verschleiern und sprach von einem fatalen Verkehrsunfall. Doch die Exhumierung brachte massive Spuren der zugefügten körperlichen Gewalt zutage.

Der Mord an den Schwestern Mirabal führte zu landesweiten Unruhen, die schließlich im Ende der Trujillo-Diktatur mündeten. Auf dem ersten Kongress lateinamerikanischer Feministinnen 1981 wurde auf Vorschlag der dominikanischen Schriftstellerin Angela Hernández Nuñez der Todestag der Schwestern zum symbolhaften Aktionstag gegen Gewalt an Frauen ernannt.

Frauen überall auf der Welt erleben geschlechtsspezifische Gewalt, weil ihr Recht auf Selbstbestimmung und ihre Grenzen von Männern nicht anerkannt und respektiert werden. Das ist auch 60 Jahre nach der Ermordung der Mirabal Schwestern noch immer lebensgefährliche Realität: Allein in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet (BKA 2018, S.26). Das zeigt, dass eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit den seit Jahrtausenden bestehenden misogynen Strukturen nach wie vor unverzichtbar ist, um diese gewaltvollen Muster zu durchbrechen.

Der Aktionstag gedenkt also nicht nur dem politischen Widerstand und dem Leben der Mirabal Schwestern. Er verdeutlicht darüber hinaus, dass ihr Schicksal auch das von Millionen Frauen weltweit ist. Ein Schicksal, das Frauen und Mädchen ereilt, wenn sie als zu laut empfunden werden, zu selbstständig, zu emanzipiert, zu politisch.Wenn sie nein sagen, wenn sie für sich einstehen.

Podcast

Ein kurzer Kommentar des SWR 2 zum 25. November bietet einen tiefer gehenden Einblick in die gewaltsame Geschichte und den historischen Kontext der Ermordung der Schwestern Mirabal. Darin kommt auch die vierte Schwester der Mirabal-Familie, Dedé Mirabal, zu Wort und erinnert an den unermüdlichen Widerstand ihrer Schwestern.

Häusliche

Gewalt

Häusliche Gewalt beschreibt eine spezielle Form der Gewalt gegen Frauen, die von (Ex-) Partner*innen ausgeht. Dabei kann häusliche Gewalt alle der bereits erwähnten Gewalt-Dimensionen umfassen und äußert sich nicht allein in Form von körperlicher oder sexualisierter Gewalt, sondern auch in verbalen Beleidigungen, der Kontrolle von sozialen Kontakten oder aber Drohungen bzw. Belästigung in Folge einer Trennung. Das Gravierende ist hierbei, dass die Vorfälle oftmals in privaten Räumen auftreten, im eigenen Zuhause, das eigentlich Schutz und Geborgenheit bieten sollte, und von Personen ausgehen, zu denen eine emotionale und vertrauensvolle Bindung besteht und die ein fester Bestandteil des eigenen Alltags sind.

Es ist für Betroffene aufgrund von vielschichtigen Abhängigkeitsmechanismen schwer, sich Gewalt-Situationen zu entziehen. Betroffene schildern dabei häufig, dass sich Formen häuslicher Gewalt über einen längeren Zeitraum entwickeln können und berichten von Schwierigkeiten, diese Gewaltspirale zu durchbrechen:

Die Gründe, warum betroffene Frauen die Beziehung nicht verlassen, sind vielfältig. Viele Täter zeigen ein ambivalentes Verhalten, wechseln zwischen liebevollem und gewaltaus-

übendem Partner hin und her. Nach einer Gewalthandlung äußern sie Bedauern, versprechen sich zu ändern. Andere Frauen fürchten die Reaktion auf einen Trennungsversuch, haben Angst davor, ihre Kinder zu verlieren oder gesellschaftliche Abwertung zu erfahren. (Steyer 2019)

Gleichzeitig kann es für Außenstehende komplizierter sein, diese Gewaltform überhaupt als solche zu erkennen bzw. wirkungsvoll einzugreifen und/oder unterstützend tätig zu werden.

Das Bundeskriminalamt veröffentlicht seit 2014 jährliche kriminalstatistische Auswertungen zum rund um das Thema Partnerschaftsgewalt. In der aktuellen Auswertung des Berichtsjahres 2018, werden folgende Straftatenbereiche berücksichtigt:

– Mord und Totschlag

– Körperverletzungen

– Sexuelle Übergriffe

– Sexuelle Nötigung

– Vergewaltigung

– Bedrohung

– Stalking und Nötigung

– Freiheitsberaubung

– Zuhälterei

– Zwangsprostitution

Der vom BKA festgestellte Anstieg in Partnerschaftsgewaltdelikten zwischen 2014

und 2018 (vgl. BKA 2018, S.21) lässt erahnen, dass zwar mittlerweile mehr Betroffene die Taten melden, die Gesamtzahl der Delikte jedoch in diesen Statistiken nur annähernd beschrieben werden kann, da es sich hier lediglich um gemeldete Fälle handelt. Statistisch gesehen, sind Frauen überdurchschnittlich oft Betroffene dieser Gewaltform und deutlich seltener Tatverdächtige. Allein in 2018 waren 114 393 der insgesamt 140 775 Betroffenen weiblich (BKA 2018, S.6).

»Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner.«

(BMFSFJ 2020)

Eine repräsentative Studie der Technischen Universität München hat zudem gezeigt, dass während der COVID 19-Pandemie in vielen Bundesländern ein Anstieg in Fällen häuslicher Gewalt zu beobachten ist. Da aufgrund von Job-Verlust, Home-Office, Kurzarbeit und/oder fehlender Kinderbetreuung die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme für Betroffene zusätzlich eingeschränkt werden, wird angenommen, dass die Dunkelziffer an Betroffenen noch deutlich höher ist (TU 2020).

Häusliche Gewalt hat auch Auswirkungen auf das unmittelbare Umfeld der Betroffenen, wie z. B. ihre Kinder. Sie werden in ihrer sozialen und kognitiven Entwicklung beeinträchtigt, entwickeln häufiger Schlaf- und Konzentrationsstörungen sowie Kopf- und Bauchschmerzen. Die Folgen der erlebten Gewalt belasten viele Kinder ein Leben lang. Zudem wissen Expert*innen heute, dass Kinder, die Opfer oder Zeugen von häuslicher Gewalt waren, als Erwachsene ein höheres Risiko tragen, die erlebte Gewalt zu reproduzieren und selbst zu Betroffenen oder Täter* innen zu werden (vgl. Steyer 2019).

Es benötigt Mut und Kraft, eine gewaltbelastete Beziehung zu beenden und sich der Gewaltspirale zu entziehen. Dazu kommt, dass Betroffene oft nicht wissen, wo es Hilfe gibt und wen sie im Zweifelsfall kontaktieren können (TU 2020, Steyer 2019).

Eine sichere und mehrsprachige Anlaufstelle, an die Sie sich anonym und kostenlos wenden können, bildet das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen.

Telefon 08000 116 016

Universitärer

Kontext

Das EU-geförderte Projekt „Gender Based Violence, Stalking and Fear of Crime“, geleitet durch den Lehrstuhl für Kriminologie der Ruhr-Universität Bochum, erhob 2009/2010 erstmalig qualitative und quantitative Daten über geschlechtsbezogene Gewalterfahrungen von Studentinnen an Hochschulen in sechs europäischen Ländern. In Deutschland nahmen 16 Hochschulen an der Befragung teil. Es wurden 12.700 Studentinnen zu ihren Erfahrungen zu sexueller Belästigung und Gewalt befragt:

Mehr als die Hälfte der

Studentinnen (54,7%)

gab an, dass sie sexuelle

Belästigung in der Zeit

ihres Studiums erlebt hatten.

In etwa jedem dritten

Fall kam die übergriffige

Person aus dem Umfeld

der Hochschule.

Sexueller Gewalt war laut

der Studie in etwa jede

Dreißigste der befragten

Studentinnen (3,3%) in

der Zeit ihres Studiums

ausgesetzt. In fast jedem

vierten Fall hiervon

kam die übergriffige Person

aus dem Umfeld der

Hochschule.

Mehr als die Hälfte der

Studentinnen (54,7%)

gab an, dass sie sexuelle

Belästigung in der Zeit

ihres Studiums erlebt hatten.

In etwa jedem dritten

Fall kam die übergriffige

Person aus dem Umfeld

der Hochschule.

Vergleich des Geschlechtes der

übergriffigen Person in den drei

Dimensionen sexuelle Belästi-

gung, Stalking und Sexuelle Ge-

walt(in Prozent)

Sexuelle Belästigung und Gewalt werden dieser Studie zufolge in erdrückender Mehrheit von Männern ausgeübt: So gingen 97,5% der Belästigungen und 96,6% der sexuellen Gewalt von Männern aus.

97,5%

2,5%

Sexuelle Belästigung

n=6668

90,9%

9,1%

Stalking

n=2476

96,6%

3,4%

Sexuelle Gewalt

n=354

Differenzierte Darstellung der übergriffigen Personen aus dem

Umfeld der Hochschule (in Prozent)

Im Hochschulkontext bestehen besondere Verwundbarkeiten von Studierenden in Bezug auf sexuelle Belästigung durch Lehr- und Betreuungspersonal, da Studierende (vor allem im Prüfungskontext) von dieser Personengruppe abhängig sind. Ähnliches gilt im Verhältnis zu anderen Hochschulangehörigen, etwa im Verwaltungsbereich.

Gewalt gegen Frauen wird von der UN als eine der verbreitetsten und verheerendsten Menschenrechtsverletzung weltweit eingeordnet. Etwa ein Drittel aller Frauen erfährt mindestens einmal in ihrem Leben sexualisierte oder physische Gewalt. Die Angst vor Übergriffen ist für viele Frauen ständige Begleiterin und Maßnahmen, sich vor ihnen zu schützen, alltägliche einschränkende Routine. Dennoch wird Gewalt gegen Frauen nach wie vor verschwiegen, bagatellisiert oder als „Beziehungstat“ in die private Sphäre abgeschoben.

Der internationale Aktionstag am 25. November soll das Ausmaß dieser Gewalttaten ans Licht bringen und die gesamtgesellschaftliche und politische Verantwortung für ihre Bekämpfung unterstreichen. Der Aktionstag fordert auf, hinzuschauen und zu unterstützen, und betont den Mut von Betroffenen, die das Schweigen brechen. Durch den Tag wird aber auch aufgedeckt, dass es sich nicht um Einzeltaten handelt: In der Gewalt gegen Frauen offenbart und verfestigt sich eine strukturelle Geschlechterungleichheit.

Gewalt gegen Frauen tritt in vielen verschiedenen Erscheinungsformen auf. Sie unterscheiden sich stark, wurzeln aber alle in Machtungleichheiten zwischen Frauen und Männern. Diese verschiedenen Formen schließen sich nicht gegenseitig aus: Mehrere Gewalttaten können gleichzeitig auftreten und sich gegenseitig verstärken. Zudem erleben Frauen nicht ausschließlich Gewalt aufgrund ihres Geschlechts, sondern auch weitere Ungleichheiten (etwa durch Rassismus oder Klassismus) können zu Gewalttaten führen. Dadurch erleben einige Frauen vielfältige und ineinandergreifende Formen von Gewalt.

Körperliche

Gewalt

Jede Handlung, die durch

körperliche Gewalt körperlichen

Schaden verursacht. Körperliche Gewalt kann unter anderem in Form von schweren und leichten Körperverletzungen, Freiheitsberaubung und

Totschlag erfolgen.

Stoßen, Treten, Schlagen, mit

Zigaretten verbrennen,

Prügeln mit Gegenständen, Totschlag, Mord…

Körperliche

– Hämatome

– Quetschungen

– Narben

– Knochenbrüche

– Schädigungen innerer Organe

und Hirnschäden

– diffuse Unterleibs- und

Bauchbeschwerden auch

ohne diagnostische Ursache

– chronische Kopfschmerzen

– Unterleibsverletzungen

– Fehlgeburten

– verminderte Seh- und Hörfähigkeit

– chronische Schmerzen

– Tod

Dimensionen

der Gewalt

Folgen der Gewalt

Belästigung

und Terror

(Stalking)

Ein Verhaltensmuster, das sich wiederholt und unerwünscht ist, wie z.B. unerwünschte Aufmerksamkeit, Kommunikation oder Kontakt.

Bespitzelung und Auflauern an der Wohnung oder am Arbeitsplatz, ständige Telefonanrufe,

E-Mails oder andere Nachrichten, Belästigung in sozialen Medien, Sachbeschädigung…

Sexualisierte

Gewalt

Jede sexuelle Handlung, die an einer Person ohne ihre Zustimmung vorgenommen wird. Sexualisierte Gewalt kann in Form von Vergewaltigung oder sexuellem Übergriff ausgeübt werden.

Belästigung, sexueller

Missbrauch, erzwungenes

Anschauen von Pornographie,

versuchte Vergewaltigung,

Vergewaltigung…

Psychische

Gewalt

Jede Handlung, die einer Person psychischen Schaden zufügt. Psychische Gewalt kann z.B. in

Form von Nötigung, Verleumdung, verbaler Beleidigung oder Belästigung auftreten.

Beleidigende Äußerungen und abwertende Kommentare,

Kontaktverbote, Telefonverbote, Demütigung, Mobbing, Liebesentzug…

Ökonomische

Gewalt

Jede Handlung oder Verhal-

tensweise, die einer Person

wirtschaftlichen Schaden zufügt. Wirtschaftliche Gewalt kann z.B. in Form von Sachschäden, der Einschränkung des Zugangs zu finanziellen Ressourcen, Bildung oder zum Arbeitsmarkt oder der Nichteinhaltung wirtschaftlicher Verantwortlichkeiten, wie z.B. Unter-haltszahlungen, auftreten.

Missbrauch der Verfügungsgewalt über finanzielle Mittel, Kontrolle über das Einkommen der Frau, Geld für den Unterhalt verweigern, einseitige Geheimhaltung von Einkommen und Vermögen…

Podcast

Ein kurzer Kommentar des SWR 2 zum 25. November bietet einen tiefer gehenden Einblick in die gewaltsame Geschichte und den historischen Kontext der Ermordung der Schwestern Mirabal. Darin kommt auch die vierte Schwester der Mirabal-Familie, Dedé Mirabal, zu Wort und erinnert an den unermüdlichen Widerstand ihrer Schwestern.

Die Ermordung der Schwestern Mirabal

Der bedrückende Ursprung des Aktionstages gegen Gewalt an Frauen liegt 60 Jahre zurück. Am 25. November 1960 wurden die drei Schwestern Patricia, Maria Teresa und Minerva Mirabal auf Anweisung des dominikanischen Diktators Rafael Leónidas Trujillo Molina ermordet.

Sie waren Teil der Speerspitze des Widerstands gegen Trujillo und kämpften für eine demokratische Dominikanische Republik in der Gruppe „Movimiento Revolucionario 14 de Junio“. Doch nicht nur deshalb waren sie Trujillo ein Dorn im Auge. Minerva Mirabal, eine der drei Schwestern, hatte die öffentlichen Annäherungsversuche des Diktators wiederholt zurückgewiesen.

Die Folge war die Überwachung und Unterdrückung Minervas. Sie wurde mehrmals inhaftiert und schließlich ließ Trujillo ihr sogar die Zulassung als Anwältin entziehen. Als die drei Frauen am 25. November 1960 ihre inhaftierten Ehemänner in der Hafenstadt Puerto Plata besuchen wollten, wurden sie auf dem Heimweg mitsamt ihrem Fahrer ermordet. Das Trujillo-Regime versuchte das Attentat zu verschleiern und sprach von einem fatalen Verkehrsunfall. Doch die Exhumierung brachte massive Spuren der zugefügten körperlichen Gewalt zutage.

Der Mord an den Schwestern Mirabal führte zu landesweiten Unruhen, die schließlich im Ende der Trujillo-Diktatur mündeten. Auf dem ersten Kongress lateinamerikanischer Feministinnen 1981 wurde auf Vorschlag der dominikanischen Schriftstellerin Angela Hernández Nuñez der Todestag der Schwestern zum symbolhaften Aktionstag gegen Gewalt an Frauen ernannt.

Frauen überall auf der Welt erleben geschlechtsspezifische Gewalt, weil ihr Recht auf Selbstbestimmung und ihre Grenzen von Männern nicht anerkannt und respektiert werden. Das ist auch 60 Jahre nach der Ermordung der Mirabal Schwestern noch immer lebensgefährliche Realität: Allein in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet (BKA 2018, S.26). Das zeigt, dass eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit den seit Jahrtausenden bestehenden misogynen Strukturen nach wie vor unverzichtbar ist, um diese gewaltvollen Muster zu durchbrechen.

Der 25. November ist der internationale Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Das Ziel ist, die fundamentalen Menschenrechte von Frauen immer wieder einzufordern und auf gesamtgesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Aber warum findet dieser jährliche Aktionstag gerade am 25. November statt?

Minerva Mirabal

Patricia Mirabal

María Teresa Mirabal

Der Aktionstag gedenkt also

nicht nur dem politischen

Widerstand und dem Leben

der Mirabal Schwestern. Er

verdeutlicht darüber hinaus,

dass ihr Schicksal auch das

von Millionen Frauen welt-

weit ist. Ein Schicksal, das

Frauen und Mädchen ereilt,

wenn sie als zu laut empfun-

den werden, zu selbstständig,

zu emanzipiert, zu politisch.

Wenn sie nein sagen, wenn

sie für sich einstehen.

Jede vierte

Frau erlebt

häusliche

Gewalt

Häusliche

Gewalt

Häusliche Gewalt beschreibt eine spezielle Form der Gewalt gegen Frauen, die von (Ex-) Partner*innen ausgeht. Dabei kann häusliche Gewalt alle der bereits erwähnten Gewalt-Dimensionen umfassen und äußert sich nicht allein in Form von körperlicher oder sexualisierter Gewalt, sondern auch in verbalen Beleidigungen, der Kontrolle von sozialen Kontakten oder aber Drohungen bzw. Belästigung in Folge einer Trennung. Das Gravierende ist hierbei, dass die Vorfälle oftmals in privaten Räumen auftreten, im eigenen Zuhause, das eigentlich Schutz und Geborgenheit bieten sollte, und von Personen ausgehen, zu denen eine emotionale und vertrauensvolle Bindung besteht und die ein fester Bestandteil des eigenen Alltags sind.

Es ist für Betroffene aufgrund von vielschichtigen Abhängigkeitsmechanismen schwer, sich Gewalt-Situationen zu entziehen. Betroffene schildern dabei häufig, dass sich Formen häuslicher Gewalt über einen längeren Zeitraum entwickeln können und berichten von Schwierigkeiten, diese Gewaltspirale zu durchbrechen:

Der vom BKA festgestellte Anstieg in Partnerschaftsgewaltdelikten zwischen 2014

und 2018 (vgl. BKA 2018, S.21) lässt erahnen, dass zwar mittlerweile mehr Betroffene die Taten melden, die Gesamtzahl der Delikte jedoch in diesen Statistiken nur annähernd beschrieben werden kann, da es sich hier lediglich um gemeldete Fälle handelt. Statistisch gesehen, sind Frauen überdurchschnittlich oft Betroffene dieser Gewaltform und deutlich seltener Tatverdächtige. Allein in 2018 waren 114 393 der insgesamt 140 775 Betroffenen weiblich (BKA 2018, S.6).

»Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner.«

(BMFSFJ 2020)

Eine repräsentative Studie der Technischen Universität München hat zudem gezeigt, dass während der COVID 19-Pandemie in vielen Bundesländern ein Anstieg in Fällen häuslicher Gewalt zu beobachten ist. Da aufgrund von Job-Verlust, Home-Office, Kurzarbeit und/oder fehlender Kinderbetreuung die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme für Betroffene zusätzlich eingeschränkt werden, wird angenommen, dass die Dunkelziffer an Betroffenen noch deutlich höher ist (TU 2020).

Häusliche Gewalt hat auch Auswirkungen auf das unmittelbare Umfeld der Betroffenen, wie z. B. ihre Kinder. Sie werden in ihrer sozialen und kognitiven Entwicklung beeinträchtigt, entwickeln häufiger Schlaf- und Konzentrationsstörungen sowie Kopf- und Bauchschmerzen. Die Folgen der erlebten Gewalt belasten viele Kinder ein Leben lang. Zudem wissen Expert*innen heute, dass Kinder, die Opfer oder Zeugen von häuslicher Gewalt waren, als Erwachsene ein höheres Risiko tragen, die erlebte Gewalt zu reproduzieren und selbst zu Betroffenen oder Täter* innen zu werden (vgl. Steyer 2019).

Es benötigt Mut und Kraft, eine gewaltbelastete Beziehung zu beenden und sich der Gewaltspirale zu entziehen. Dazu kommt, dass Betroffene oft nicht wissen, wo es Hilfe gibt und wen sie im Zweifelsfall kontaktieren können (TU 2020, Steyer 2019).

Eine sichere und mehrsprachige Anlaufstelle, an die Sie sich anonym und kostenlos wenden können, bildet das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen.

Telefon 08000 116 016

Das Bundeskriminalamt veröffentlicht seit 2014 jährliche kriminalstatistische Auswertungen zum rund um das Thema Partnerschaftsgewalt. In der aktuellen Auswertung des Berichtsjahres 2018, werden folgende Straftatenbereiche berücksichtigt:

– Mord und Totschlag

– Körperverletzungen

– Sexuelle Übergriffe

– Sexuelle Nötigung

– Vergewaltigung

– Bedrohung

– Stalking und Nötigung

– Freiheitsberaubung

– Zuhälterei

– Zwangsprostitution

(ZEIT 2019; BKA 2018, S.28 f)

Die Kriminalstatistik

des BKAs besagt, dass

2018 in Deutschland

122 Frauen von ihren

Partnern oder Ex-Par-

tnern getötet wurden.

» ein Opfer

jeden

dritten

Tag«

Die Gründe, warum betroffene Frauen die Beziehung nicht verlassen, sind vielfältig. Viele Täter zeigen ein ambivalentes Verhalten, wechseln zwischen liebevollem und gewaltaus-

übendem Partner hin und her. Nach einer Gewalthandlung äußern sie Bedauern, versprechen sich zu ändern. Andere Frauen fürchten die Reaktion auf einen Trennungsversuch, haben Angst davor, ihre Kinder zu verlieren oder gesellschaftliche Abwertung zu erfahren. (Steyer 2019)

Gleichzeitig kann es für Außenstehende komplizierter sein, diese Gewaltform überhaupt als solche zu erkennen bzw. wirkungsvoll einzugreifen und/oder unterstützend tätig zu werden.

Universitärer

Kontext

Das EU-geförderte Projekt „Gender Based Violence, Stalking and Fear of Crime“, geleitet durch den Lehrstuhl für Kriminologie der Ruhr-Universität Bochum, erhob 2009/2010 erstmalig qualitative und quantitative Daten über geschlechtsbezogene Gewalterfahrungen von Studentinnen an Hochschulen in sechs europäischen Ländern. In Deutschland nahmen 16 Hochschulen an der Befragung teil. Es wurden 12.700 Studentinnen zu ihren Erfahrungen zu sexueller Belästigung und Gewalt befragt:

Mehr als jede Fünfte der

befragten Studentinnen

(22,8%) gab an, eine

Stalkingsituation in der

Zeit des Studiums erlebt

zu haben (in etwa jedem

dritten Fall davon aus

dem Umfeld der Hochschule).

Mehr als die Hälfte der

Studentinnen (54,7%)

gab an, dass sie sexuelle

Belästigung in der Zeit

ihres Studiums erlebt hatten.

In etwa jedem dritten

Fall kam die übergriffige

Person aus dem Umfeld

der Hochschule.

Sexueller Gewalt war laut

der Studie in etwa jede

Dreißigste der befragten

Studentinnen (3,3%) in

der Zeit ihres Studiums

ausgesetzt. In fast jedem

vierten Fall hiervon

kam die übergriffige Person

aus dem Umfeld der

Hochschule.

Vergleich des Geschlechtes der

übergriffigen Person in den drei

Dimensionen sexuelle Belästigung,

Stalking und Sexuelle Gewalt

(in Prozent)

Sexuelle Belästigung und Gewalt werden dieser Studie zufolge in erdrückender Mehrheit von Männern ausgeübt: So gingen 97,5% der Belästigungen und 96,6% der sexuellen Gewalt von Männern aus.

97,5%

2,5%

Sexuelle Belästigung

n=6668

90,9%

9,1%

Stalking

n=2476

96,6%

3,4%

Sexuelle Gewalt

n=354

Differenzierte Darstellung der übergriffigen Personen aus dem

Umfeld der Hochschule (in Prozent)

82,0%

8,3%

9,7%

90,5%

5,4%

4,1%

7,1%

85,8%

7,1%

Sexuelle Belästigung

n=2467

Stalking

n=784

Sexuelle Gewalt

n=84

Im Hochschulkontext bestehen besondere Verwundbarkeiten von Studierenden in Bezug auf sexuelle Belästigung durch Lehr- und Betreuungspersonal, da Studierende (vor allem im Prüfungskontext) von dieser Personengruppe abhängig sind. Ähnliches gilt im Verhältnis zu anderen Hochschulangehörigen, etwa im Verwaltungsbereich.

QUELLE 3: EU-Projekt: Gender-based Violence, Stalking and

Fear of Crime.Länderbericht Deutschland, 2012: 25

Orte, an denen die Studentinnen ihre subjektiv schwerwie-

gendste Situation sexualisierter Gewalt während der Zeit

des Studiums erlebt haben (in Prozent)

Nach den vorlie-

genden Daten sind

männliche Kommi-

litonen weit häufi-

ger Verursacher von

Übergriffen als Lehr-

personen. Von ihnen

gehen auch die

schwerwiegendsten

Übergriffe aus.

Nur ein geringer Teil aller sexuellen Übergriffe, die von den Befragten erfahren wurden, ereignete sich auf dem Gelände der Hochschulen. Bei sexueller Belästigung wurden 27,5% der schwerwiegendsten Situationen an der Hochschule erlebt, bei Stalking sind es 10,1%, bei sexueller Gewalt 5,3% der Fälle.

Unter den „Tatorten“ an Hochschulen wurden vor allem Studierendenwohnheime (4%) als Orte sexueller Gewalt, Außenanlagen der Hochschulen (9%) und Hörsäle/Seminarräume (6,3%) als Orte sexueller Belästigung erlebt. Mensen, studentische Fachschaftsräume, Bibliotheken und (Fakultäts-) Büros sind als Orte erlebter sexualisierter Übergriffe weniger signifikant.

Öffentlicher Ort (Straße, Park, Parkplatz)

Disco/Kneipe/Café

Außenanlage der HS

Öffentliche Verkehrsmittel

Hörsaal/Seminarraum

In/vor der eigenen Wohnung

Sonstiger Ort

Aufzug/Treppenhaus/Gang

Öffentliches Gebäude (z. B. Geschäft, …)

Arbeitsplatz

Fremde Wohnung

Mensa/Cafeteria

Telefon

Internet

Büro (z. B. Fakultät)

Bibliothek

Stud. Räume (z. B: Fachschaft)

Parkhaus/Parkplatz

Studentenwohnheim

Auto

Sporthalle/Umkleide

Toiletten

Sexualisierte Diskrimi-

nierung und Gewalt

am Arbeitsplatz

Was ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz?

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) spricht von sexueller Belästigung, wenn „[…] ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.“ § 3 Abs. 4 AGG

Ergebnisse einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vom Oktober 2019 zeigen: Jede*r Elfte der befragten Beschäftigten hat im Zeitraum der letzten drei Jahre am Arbeitsplatz unangemessene sexualisierte Kommentare oder Witze, unerwünschte belästigende Blicke, Gesten und Berührungen oder andere Formen sexueller Belästigung erlebt. Gut drei Viertel der Betroffenen waren Frauen (76%), knapp ein Viertel Männer (24%).

Frauen werden im Vergleich zu Männern häufiger durch Kolleg*innen oder Vorgesetzte einer höheren Hierarchiestufe sexuell belästigt. Männer mehr von gleichstellten Kolleg*innen.

QUELLE: Schröttle, Monika; Meshkova, Ksenia; Lehmann, Clara (2019): Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz – Lösungsstrategien und Maßnahmen zur Intervention. Eine Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

Die WWU hat gemäß dem AGG eine Beschwerdestelle für Beschäftigte eingerichtet, bei der Beschäftigte Benachteiligungen „aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft,des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität“ anzeigen können. Sie finden den Kontakt zur Beschwerdestelle hier. Weitere mögliche Anlaufstellen der WWU und in Münster finden Sie am Ende der Ausstellung.

Art der sexuellen Belästigung

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nennt einige Beispiele sexueller Belästigung wie etwa Bemerkungen sexuellen Inhalts oder Aufforderungen zu sexuellen Handlungen. Es gibt noch einige weitere Formen. Bei sexueller Belästigung können drei Kategorien unterschieden werden: verbale, non-verbale und physische Belästigung.

Verbal

– sexuell anzügliche Bemerkungen

und Witze

– aufdringliche und beleidigende

Kommentare über die Kleidung, das

Aussehen oder das Privatleben

– sexuell zweideutige Kommentare

– Fragen mit sexuellem Inhalt, z. B.

zum Privatleben oder zur Intimsphäre

– Aufforderungen zu intimen oder

sexuellen Handlungen, z. B. „Setz dich

auf meinen Schoß!“

Non-verbal

– aufdringliches oder einschüchterndes

Starren oder anzügliche Blicke

– Hinterherpfeifen

– unerwünschte E-Mails, SMS, Fotos

oder Videos mit sexuellem Bezug

– unangemessene und aufdringliche

Annäherungsversuche in sozialen

Netzwerken- Scham- und Schuldgefühle

– Aufhängen oder Verbreiten

pornografischen Materials

– unsittliches Entblößen

Physisch

– jede unerwünschte Berührung

(Tätscheln, Streicheln, Kneifen,

Umarmen, Küssen), auch wenn die

Berührung scheinbar zufällig geschieht

– wiederholte körperliche Annäherung,

wiederholtes Herandrängeln,

wiederholt die übliche körperliche

Distanz (ca. eine Armlänge) nicht

wahren

– körperliche Gewalt sowie jede Form

sexualisierter Übergriffe bis hin zu

Vergewaltigung

Flirt oder

sexuelle

Belästigung?

Wo ist die

Grenze?

Im Alltagsverständnis wird sexuelle Belästigung oft mit physischer Gewalt gleichgesetzt. Sexuell übergriffiges und belästigendes Verhalten beginnt aber viel früher, auch wenn viele Formen sexueller Belästigung im Alltag nicht strafbar sind. Vor allem verbale und non-verbale Belästigungen werden immer wieder verharmlost. Den Betroffenen wird unterstellt, dass sie überempfindlich auf einen Witz oder Flirtversuch reagieren. Ein Flirt zum Beispiel hat nichts mit sexueller Belästigung zu tun. Er ist auch am Arbeitsplatz nicht verboten. Aber: Flirts entstehen in beiderseitigem Einverständnis. Übergriffiges Verhalten geschieht ohne das Einverständnis der anderen Person.

Es stimmt, es gibt keine 100-prozentig eindeutigen Regeln, was ein Kompliment ist und was nicht. Die Entscheidung, etwas als Kompliment zu verstehen, ist in hohem Maße subjektiv. Und das gilt selbstredend nicht nur für Frauen, sondern für alle Menschen, und selbstverständlich nicht nur in heterosexuellen Konstellationen – auch das kann nicht oft genug betont werden. Diese Subjektivität gilt es zu bewahren: Jede*r sollte die Deutungshoheit darüber behalten, was für sie oder ihn ein Kompliment ist und was nicht. Und das heißt eben auch: Selbst wenn eine Bemerkung als Kompliment gemeint war, kann sie anders ankommen. Ein Kompliment ist letztlich nichts anderes als eine Art Angebot, und Angebote können angenommen oder abgelehnt werden, ohne dass es dafür eine Rechtfertigung braucht.

Leitfaden der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes: Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?

> Link

Handreichung der Rosa Luxemburg-Stiftung: „Ist doch ein Kompliment – Behauptungen und Fakten über Sexismus“

> Link

Flirts

entstehen

in beider

seitigem

Einver-

ständnis.

Studierende und Beschäftigte können sich immer an die zentrale oder dezentrale Gleichstellungsbeauftragte der Fachbereiche wenden. Weitere Anlaufstellen an der WWU finden Sie auf unserer Homepage.

> Link

Wichtig: Der Dienstweg muss dabei nicht eingehalten werden. Es wird sichergestellt, dass den Betroffenen keine persönlichen oder beruflichen Nachteile entstehen und mögliche weitere Schritte im Einvernehmen der*des Betroffenen erfolgen.

Eine sichere und mehrsprachige Anlaufstelle, an die Sie sich anonym und kostenlos wenden können, bildet das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen

Telefon 08000 116 016

www.hilfetelefon.de

Die Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster für Frauen und Mädchen bei sexualisierter Gewalt

Telefon 0251/34443

www.frauennotruf-muenster.de

Neben Betroffenen finden auch Menschen aus dem jeweiligen familiären und sozialen Umfeld in diesem Rahmen Unterstützung und Hilfe.

Darüber hinaus finden Sie unter folgendem Link eine Liste von Anlaufstellen vor Ort. Dazu gehören u.a. die Frauenhausberatungsstelle Münster sowie Stellen der gesundheitlichen Versorgung im Gewaltfall:

www.frauennotruf-muenster.de/kontakt/adressenund-links

STOPPT

GEWALT

AN FRAUEN

Art der sexuellen Belästigung

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nennt einige Beispiele sexueller Belästigung wie etwa Bemerkungen sexuellen Inhalts oder Aufforderungen zu sexuellen Handlungen. Es gibt noch einige weitere Formen. Bei sexueller Belästigung können drei Kategorien unterschieden werden: verbale, non-verbale und physische Belästigung.

Verbal

– sexuell anzügliche Bemerkungen

und Witze

– aufdringliche und beleidigende

Kommentare über die Kleidung, das

Aussehen oder das Privatleben

– sexuell zweideutige Kommentare

– Fragen mit sexuellem Inhalt, z. B.

zum Privatleben oder zur Intimsphäre

– Aufforderungen zu intimen oder

sexuellen Handlungen, z. B. „Setz dich

auf meinen Schoß!“

Non-verbal

– aufdringliches oder einschüchterndes

Starren oder anzügliche Blicke

– Hinterherpfeifen

– unerwünschte E-Mails, SMS, Fotos

oder Videos mit sexuellem Bezug

– unangemessene und aufdringliche

Annäherungsversuche in sozialen

Netzwerken- Scham- und Schuldgefühle

– Aufhängen oder Verbreiten

pornografischen Materials

– unsittliches Entblößen

Physisch

– jede unerwünschte Berührung

(Tätscheln, Streicheln, Kneifen,

Umarmen, Küssen), auch wenn die

Berührung scheinbar zufällig geschieht

– wiederholte körperliche Annäherung,

wiederholtes Herandrängeln,

wiederholt die übliche körperliche

Distanz (ca. eine Armlänge) nicht

wahren

– körperliche Gewalt sowie jede Form

sexualisierter Übergriffe bis hin zu

Vergewaltigung

QUELLE: Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? Leitfaden für Beschäftigte, Arbeitgeber und Betriebsräte. Hg.

durch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2020, S. 6

– sexuell anzügliche Bemerkungen

und Witze

– aufdringliche und beleidigende

Kommentare über die Kleidung, das

Aussehen oder das Privatleben

– sexuell zweideutige Kommentare

– Fragen mit sexuellem Inhalt, z. B.

zum Privatleben oder zur Intimsphäre

– Aufforderungen zu intimen oder

sexuellen Handlungen, z. B. „Setz dich

auf meinen Schoß!“

Physisch

Non-verbal

– aufdringliches oder einschüchterndes

Starren oder anzügliche Blicke

– Hinterherpfeifen

– unerwünschte E-Mails, SMS, Fotos

oder Videos mit sexuellem Bezug

– unangemessene und aufdringliche

Annäherungsversuche in sozialen

Netzwerken- Scham- und Schuldgefühle

– Aufhängen oder Verbreiten

pornografischen Materials

– unsittliches Entblößen

Verbal

– jede unerwünschte Berührung

(Tätscheln, Streicheln, Kneifen,

Umarmen, Küssen), auch wenn die

Berührung scheinbar zufällig geschieht

– wiederholte körperliche Annäherung,

wiederholtes Herandrängeln,

wiederholt die übliche körperliche

Distanz (ca. eine Armlänge) nicht

wahren

– körperliche Gewalt sowie jede Form

sexualisierter Übergriffe bis hin zu

Vergewaltigung

Art der sexuellen Belästigung

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nennt einige Beispiele sexueller Belästigung wie etwa Bemerkungen sexuellen Inhalts oder Aufforderungen zu sexuellen Handlungen. Es gibt noch einige weitere Formen. Bei sexueller Belästigung können drei Kategorien unterschieden werden: verbale, non-verbale und physische Belästigung.

Flirts

entstehen

in beider

seitigem

Einver-

ständnis.

Flirt oder sexuelle

Belästigung?

Wo ist die Grenze?

Im Alltagsverständnis wird sexuelle Belästigung oft mit physischer Gewalt gleichgesetzt. Sexuell übergriffiges und belästigendes Verhalten beginnt aber viel früher, auch wenn viele Formen sexueller Belästigung im Alltag nicht strafbar sind. Vor allem verbale und non-verbale Belästigungen werden immer wieder verharmlost. Den Betroffenen wird unterstellt, dass sie überempfindlich auf einen Witz oder Flirtversuch reagieren. Ein Flirt zum Beispiel hat nichts mit sexueller Belästigung zu tun. Er ist auch am Arbeitsplatz nicht verboten. Aber: Flirts entstehen in beiderseitigem Einverständnis. Übergriffiges Verhalten geschieht ohne das Einverständnis der anderen Person.

Es stimmt, es gibt keine 100-prozentig eindeutigen Regeln, was ein Kompliment ist und was nicht. Die Entscheidung, etwas als Kompliment zu verstehen, ist in hohem

Maße subjektiv. Und das gilt selbstredend nicht nur für Frauen, sondern für alle Menschen, und selbstverständlich nicht nur in heterosexuellen Konstellationen – auch das kann nicht oft genug betont werden. Diese Subjektivität gilt es zu bewahren: Jede*r sollte die Deutungshoheit darüber behalten, was für sie oder ihn ein Kompliment ist und was nicht. Und das heißt eben auch: Selbst wenn eine Bemerkung als Kompliment gemeint war, kann sie anders ankommen. Ein Kompliment ist letztlich nichts anderes als eine Art Angebot, und Angebote können angenommen oder abgelehnt werden, ohne dass es dafür eine Rechtfertigung braucht.

Leitfaden der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes: Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?

> Link

Handreichung der Rosa Luxemburg-Stiftung: „Ist doch ein Kompliment – Behauptungen und Fakten über Sexismus“

> Link

Ansprechpartner*innen

für Betroffene

Studierende und Beschäftigte können sich immer an die zentrale oder dezentrale Gleichstellungsbeauftragte der Fachbereiche wenden. Weitere Anlaufstellen an der WWU finden Sie auf unserer Homepage.

> Link

Wichtig: Der Dienstweg muss dabei nicht eingehalten werden. Es wird sichergestellt, dass den Betroffenen keine persönlichen oder beruflichen Nachteile entstehen und mögliche weitere Schritte im Einvernehmen der*des Betroffenen erfolgen.

STOPPT

GEWALT

AN FRAUEN

Anlaufstellen

außerhalb der WWU:

Eine sichere und mehrsprachige Anlaufstelle, an die Sie sich anonym und kostenlos wenden können, bildet das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen

Telefon 08000 116 016

www.hilfetelefon.de

Die Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster für Frauen und Mädchen bei sexualisierter Gewalt

Telefon 0251/34443

www.frauennotruf-muenster.de

Neben Betroffenen finden auch Menschen aus dem jeweiligen familiären und sozialen Umfeld in diesem Rahmen Unterstützung und Hilfe.

Darüber hinaus finden Sie unter folgendem Link eine Liste von Anlaufstellen vor Ort. Dazu gehören u.a. die Frauenhausberatungsstelle Münster sowie Stellen der gesundheitlichen Versorgung im Gewaltfall:

www.frauennotruf-muenster.de/kontakt/adressenund-links

Ansprechpartner*innen

für Betroffene

Studierende und Beschäftigte können sich immer an die zentrale oder dezentrale Gleichstellungsbeauftragte der Fachbereiche wenden. Weitere Anlaufstellen an der WWU finden Sie auf unserer Homepage.

> Link

Wichtig: Der Dienstweg muss dabei nicht eingehalten werden. Es wird sichergestellt, dass den Betroffenen keine persönlichen oder beruflichen Nachteile entstehen und mögliche weitere Schritte im Einvernehmen der*des Betroffenen erfolgen.

Anlaufstellen

außerhalb der WWU:

Eine sichere und mehrsprachige Anlaufstelle, an die Sie sich anonym und kostenlos wenden können, bildet das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen

Telefon 08000 116 016

www.hilfetelefon.de

Die Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster für Frauen und Mädchen bei sexualisierter Gewalt

Telefon 0251/34443

www.frauennotruf-muenster.de

Neben Betroffenen finden auch Menschen aus dem jeweiligen familiären und sozialen Umfeld in diesem Rahmen Unterstützung und Hilfe.

Darüber hinaus finden Sie unter folgendem Link eine Liste von Anlaufstellen vor Ort. Dazu gehören u.a. die Frauenhausberatungsstelle Münster sowie Stellen der gesundheitlichen Versorgung im Gewaltfall:

www.frauennotruf-muenster.de/kontakt/adressenund-links

STOPPT

GEWALT

AN FRAUEN

Quellen

1.

Bericht zur Partnerschaftsgewalt des Bundeskriminalamts – Berichtsjahr 2018:

> Link

Artikel „Der gewaltsame Tod der Schmetterlinge“ von Hans-Ulrich Dillmann – 2006:

> Link

2.

Artikel zum Thema häusliche Gewalt in der Pharmazeutischen Zeitung von Carina Steyer:

> Link

Bericht zur Partnerschaftsgewalt des Bundeskriminalamts – Berichtsjahr 2018:

> Link

Häusliche Gewalt als Form der Gewalt gegen Frauen, Hilfetelefon des BMSFSJ:

> Link

Hintergrundmeldung zum Thema häusliche Gewalt, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche (BMFSFJ):

> Link

Interview mit Professorin Janina Steinert, Co-Autorin der Studie „The Impact of COVID-19 on Violence against Women and Children in Germany“:

> Link

Pressemeldung der TU München vom 02.06.2020:

> Link

Zeit-Artikel bzw. Dokumentation zum Thema Femizide in Deutschland von Elisabeth Raether und Michael Schlegel:

> Link

3.

Gender-based Violence, Stalkingc

and Fear of Crime.Länderbericht Deutschland, 2012: 25

> Link

4.

Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? Leitfaden für Beschäftigte, Arbeitgeber und Betriebsräte. Hg.durch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2020, S. 6

> Link

5.

Leitfaden der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes: Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?

> Link

Handreichung der Rosa Luxemburg-Stiftung: „Ist doch ein Kompliment – Behauptungen und Fakten über Sexismus“

> Link